Viele von uns reden nicht gerne darüber. Es scheint, als würden wir einen versteckten, mit Scham behafteten Teil unserer Selbst preisgeben, wenn wir uns darüber mit anderen austauschen: unser Gehalt. Warum aber ist das so?

Vielleicht liegt es an der Gegebenheit, dass uns bewusst ist, dass (finanzielle) Ressourcen endlich sind und die monetäre Bewertung unserer Arbeitskraft unweigerlich die Frage im benachteiligten Gegenüber auslöst: “Bin ich weniger wert?” Dass Unterschiede zwischen uns, die sonst manchmal schwer in Worte zu fassen sind, plötzlich greifbar und vor allem messbar aufploppen? Weil es irgendwie als “unethisch” gilt, einen Menschen und dessen Arbeitskraft einen Geldwert zu geben, obwohl es in unserer Kultur ständig getan wird und von uns verlangt wird? Weil es Arbeitgeber*innen zu Gute kommt, wenn sich Mitarbeitende nicht über ihre Entlohnung austauschen, da so kein Druck zur Änderung aufkommt?

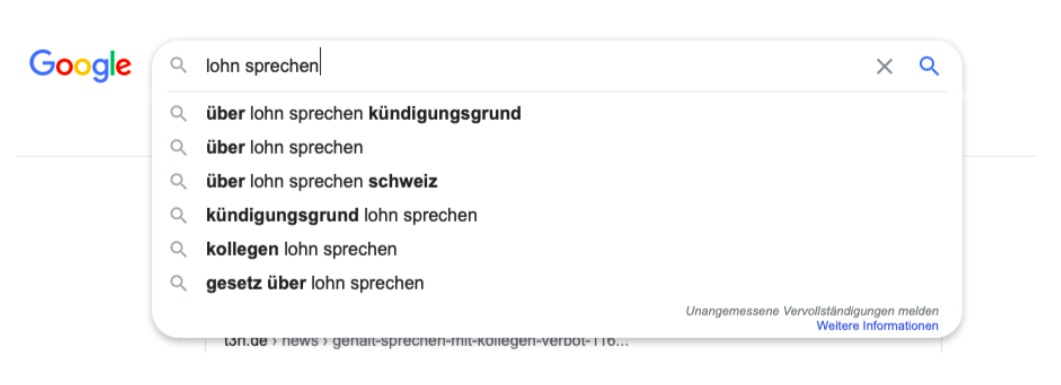

Wenn man die Begriffe “Lohn” und “sprechen” bei Google eingibt, spuckt der Algorithmus als erstes “über lohn sprechen kündigungsgrund” aus. Wovor haben wir Angst?

Wenn man die Begriffe “Lohn” und “sprechen” bei Google eingibt, spuckt der Algorithmus als erstes “über lohn sprechen kündigungsgrund” aus. Wovor haben wir Angst?

Die Suche nach dem fairsten Gehalt

Wir, das tbd* Team, befinden uns bereits seit eineinhalb Jahren inmitten eines spannenden und sehr lehrreichen Change Prozesses. Wir sind nicht nur komplett remote gegangen, entwickelten uns hin zu einer selbstorganisierten Organisation, sondern haben uns auch dazu entschlossen, unsere eigenen unreflektierten Flecken offensiv anzusehen, unter die Lupe zu nehmen und zu ändern.

Konkret beinhaltet das unter anderem, über all die Themen zu reden und diskutieren, die wir als “unbequem” oder “heikel” auffassen und deren Behandlung mitunter schmerzvoll ist. So auch das Thema Gehalt. Früher von unseren Geschäftsführerinnen festgelegt und dem Verhandlungsgeschick der einzelnen Mitarbeiter*innen unterlegen, ist es jetzt eine Stellschraube innerhalb unseres Gefüges, die es zu überdenken gilt. Auch weil: wenn in einem selbstorganisierten Team, wie es das unsere ist, alle mehr oder weniger die gleiche Verantwortung übernehmen – welche Faktoren definieren dann überhaupt noch Gehaltsunterschiede? Ausbildung? Betriebszugehörigkeit? Bedürftigkeit? Lebensumstände? Oder schaffen wir Unterschiede ganz ab und führen ein Einheitsgehalt ein? Ist das dann fair?

Frausein und Gehalt

In einem intensiven, aber sehr aufschlussreichen Coaching versuchten wir uns intern dem Thema Gehalt zu nähern. Was bedeutet es für uns als Einzelpersonen? Welche Bedürfnisse müssen wir persönlich als erfüllt sehen? Welche andere Art der Kompensation unserer Arbeitskraft kennen und schätzen wir jenseits der monetären Vergütung?

Dabei fiel uns sofort auf, wie wichtig dieses Thema – gerade für uns als ein reines Frauenteam – ist. Wir hatten uns vorher noch nie mit so einer Offenheit über unsere eigenen Bedürfnisse und vor allem Ängste rund um den Bereich “Geld” ausgetauscht. Und auch, wenn Frauen seit 1958 in Deutschland frei über ihre Anstellung und die damit verbundene Entlohnung entscheiden dürfen, fiel uns schnell eine Gemeinsamkeit auf: für uns alle war Geld vor allem ein wichtiges Mittel für unsere Autonomie. Je weniger abhängig unser Einkommen uns von Beziehungen, Wohnverhältnissen, familiären Gegebenheiten etc. macht, desto zufriedener sind wir.

Ungerechtigkeit kompensieren

Schnell merkten wir, dass wir Pandora’s Box geöffnet hatten: Alles ist unfair! Warum z.B. sollte jemand nur wegen einer Ausbildung mehr verdienen, als jemand, der studiert hat? Es kann ja sein, dass ein anderer Mensch aufgrund seiner Lebensgeschichte nicht die gleichen Chancen hatte, eine Studium abzuschließen. Sollte man ihn deswegen für immer “bestrafen” und weniger Gehalt bezahlen? Und warum sind manche Ausbildungen mehr wert als andere? Warum bekommen Ingenieur*innen z.B. im Durchschnitt mehr Gehalt als Kunstwissenschaftler*innen?

Ein wirklich faires Gehaltssystem müsste also alle Formen von Ungleichheit kompensieren und Unterschiede nur auf freiwillig gewählten Entscheidungen basieren. Der Soziologe Erik Olin Wright beschreibt es in seinem Buch “Reale Utopien: Wege aus dem Kapitalismus” folgendermaßen:

Liberal-egalitäre Gerechtigkeitsauffassungen drehen sich um die Vorstellung der Chancengleichheit. Die Grundidee lautet, dass ein Verteilungssystem dann gerecht ist, wenn es der Fall ist, dass alle Formen von Ungleichheit aus einer Kombination individueller Entscheidungen mit dem resultieren, was als »Optionsglück« bezeichnet wird. Optionsglück ist wie ein Lotteriespiel, an dem man sich freiwillig beteiligt: Eine Person kennt von vornherein die Risiken und Erfolgsaussichten und entschließt sich dann, ein Wagnis einzugehen. Gewinnt die Person, ist sie reich. Verliert sie, dann hat sie keinen Anlass, sich zu beschweren. Das Gegenstück dazu ist »reines Glück«. Dabei handelt es sich um Risiken, die niemand beherrscht und für die also auch niemand moralisch verantwortlich gemacht werden kann. Die sogenannte »genetische Lotterie«, die die grundlegende biologische Ausstattung einer Person bestimmt, ist das am häufigste diskutierte Beispiel, doch weisen auch die meisten Krankheiten und Unfälle diesen Charakter auf. Liberal-Egalitären zufolge sollten Menschen für sämtliche Gelegenheits- und Wohlfahrtsdefizite kompensiert werden, die auf reines Glück zurückgehen, wohingegen die Folgen von Optionsglück nicht kompensiert werden sollten. Sind die Folgen des reinen Glücks vollständig kompensiert worden, verfügen alle real über die gleichen Gelegenheiten, und die verbleibenden Ungleichheiten sind ausschließlich das Ergebnis von Entscheidungen, für die die betroffene Person selbst die moralische Verantwortung trägt.

Jedem, dem der Buchtitel dieses Zitats ins Auge gesprungen ist, müsste spätestens jetzt verstehen, dass ein wirklich fairer Lohn innerhalb des Kapitalismus eine Utopie bleiben wird. Denn jede*r Akteur*in dieses Systems muss sich unweigerlich den Regeln eben dieses Systems unterwerfen. Regeln, die in erster Linie eben nicht auf Fairness ausgelegt sind. Ein Beispiel gefällig? Angenommen, wir würden bei tbd* einen Einheitslohn einführen, unterläge dieser im Endeffekt nach wie vor unserem Umsatz, also dem Spiel aus Angebot und Nachfrage. Zudem müssen wir beim Einstellen neuer Mitarbeiter*innen konkurrenzfähig sein – niemand würde bei uns arbeiten wollen, egal wie fair wir wären, wenn unser Lohn z.B. unter dem anderer Arbeitgeber*innen wäre.

Wie unfair können wir sein?

Anfangs sah alles so einfach aus. Bei all den Firmen und Organisationen da draußen müsste es doch ein oder zwei geben, die ein tolles Gehaltssystem entwickelt haben, das wir uns als Vorbild nehmen können und an unsere Gegebenheiten anpassen? Aber schon bald kamen wir zu dem Punkt, an dem wir uns nicht mehr fragten, wie fair wir sein wollen, sondern eher: “Wie unfair können wir sein?” Welche Unfairheiten wollen wir unbedingt vermeiden? Altersarmut? Geringe Löhne, die auf dem aktuellen, angespannten Mietmarkt keinen Bestand haben?

Den ersten wichtigen Schritt haben wir gemacht: wir haben in einem offenen Raum und ohne uns zu verurteilen oder zu vergleichen über unsere persönlichen Bedürfnisse und Grenzen beim Thema Gehalt geredet. Erstmals konnten wir gefühlte Ungerechtigkeiten ausdrücken und wissen nun, wie unsere Kolleginnen zu dem Thema stehen. Dabei ist uns aufgefallen, dass es, sogar bei einem kleinen Team, wie wir es sind, viele unterschiedliche Vorstellungen gibt. Der weitere Verlauf wird zeigen, ob wir ein System finden, welches alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllen kann. Klar ist uns inzwischen, dass wir am Ende keinen durch und durch, auf jeden Menschen anwendbaren, fairen Lohn haben werden, sondern einen Kompromiss in Anbetracht der von außen gegebenen Faktoren. Auch wir sind nicht unabhängig von dem System, das uns umgibt.